その疲れ「補給軽視」が原因かも!? 週末ライドで翌日に疲れを残さない補給戦略

補給食なんて自分には関係ないと思っていたりしませんか? 週末ライドの翌日の疲労や翌週の体調不良は補給軽視が原因かも。

気温や日照時間の変化とともに、ライドの頻度や距離が増えていくこの季節。週末のサイクリングがますます楽しくなる一方で、実は「補給」を軽視してしまうケースが後を絶ちません。朝晩気温が低いと喉の渇きを感じにくく、水分や糖質の摂取が自然と減ってしまう傾向も。その結果、「なぜか調子が出ない」「一晩寝ても疲れが抜けない」という声が増えてくるのです[Giersch et al., 2018]。

特にホビーライダーにとって、補給は“本気の人だけのモノ”“トレーニング派の人のこだわり”“プロの世界の話”と片付けられがち。しかし実際には、走る距離や速度に関係なく、すべてのサイクリストにとって補給戦略は翌日以降の仕事や日常生活のパフォーマンスと健康の両面で極めて重要な要素です。むしろ、仕事や家事と両立しながら走る人こそ、回復の質が翌週の生活を左右するのです[Jeukendrup, 2004]。

たとえば、週末早起きして午前中にロードバイクで50kmほど走った午後、「とにかく体が重い……」「もうなんもしたくない......と感じた経験はないでしょうか。走行中はとても気分よくリフレッシュできたのに、翌日も翌々日も疲れが残る——その原因は加齢や運動不足ではなく、“補給の質”にあるかもしれません。

ライド中にエネルギーが不足した状態が続くと、身体は筋肉を削ってエネルギーを補おうとし、気づかぬうちに深い疲労が蓄積していきます。これは、走行中に顕著な症状が出る“ハンガーノック”とは異なり、静かに体調を蝕んでいくタイプの疲労です[Nybo et al., 2016]。

本記事では、一般的なホビーライダーの方が軽視しがちな補給戦略の重要性について掘り下げていきます。パフォーマンスの向上だけでなく、健康維持や疲労回復にもつながる「食べる技術」としての補給を体系的に整理し、翌日の体調を大きく変えるための実践的な考え方と方法をご紹介します。

水分補給についてはこちら👇

👉 脱水症状や無駄な疲労を防ぐサイクリング中の正しい水分補給方法|ペットボトルで大丈夫なんて思ってない⁉︎

1. エネルギーの基本:サイクリング中に使われる燃料とは?

1-1. サイクリストの体が頼っているのは“糖”である

サイクリングは見た目以上にエネルギーを消費するスポーツです。体重70kgの成人男性がトレーニング強度(時速25〜30km/h)でライドした場合、1時間あたり約630〜650kcalを消費します[TrainerRoad]。

このエネルギーの主な供給源となるのが糖質です。筋肉内のグリコーゲン(糖の貯蔵形態)を燃料として走っている以上、糖質が足りなくなると、パフォーマンスの維持は難しくなります。

補給戦略の第一歩は、「糖が中心である」という事実を正しく理解することです。

| 運動強度(目安速度) | 体重50kg | 体重60kg | 体重70kg | 体重80kg |

|---|---|---|---|---|

| ゆったり(16km/h以下) | 約180kcal | 約216kcal | 約252kcal | 約288kcal |

| 普通(19〜22km/h) | 約306kcal | 約367kcal | 約428kcal | 約489kcal |

| やや速め(22〜25km/h) | 約360kcal | 約432kcal | 約504kcal | 約576kcal |

| トレーニング走(25〜30km/h) | 約450kcal | 約540kcal | 約630kcal | 約720kcal |

これらを踏まえると、30〜50kmのライドでもしっかり糖質を補っておかないとエネルギーが不足し、疲労が蓄積してしまうことがわかります。

そのため、ライド時間や距離に応じて適切なタイミングで少しずつ糖質を補うことが、疲れにくくなる最大のカギとなります。

1-2.【ダイエット・体脂肪燃焼を目指す人へ】

「ライドで脂肪を燃やしたいから補給しない方がいい?」と考える方もいるかもしれませんが、それは逆効果です。糖質を摂らずに走ると、脂肪ではなく筋肉がエネルギー源として分解されてしまい、基礎代謝が落ちて結果的に太りやすい体質になってしまうことも。

脂肪を効率よく燃やすには、筋肉を守りながら運動の質を高く保つことが重要。

糖質を適切に補給しながら運動強度を保つことが、脂肪燃焼効率を高める鍵になります[TrainerRoad]。

低血糖状態では脂肪燃焼も効率が落ちてしまうため、最低限の糖質補給(ようかんやCCDドリンクなど)を取り入れたうえで、有酸素運動の時間を確保するほうが効果的です。

補給は「食べるから太る」ものではなく、正しく摂れば痩せやすい体質づくりにもつながる重要な戦略なのです。

1-3. 脂肪はなぜ“予備燃料”扱いなのか

脂肪もエネルギー源にはなりますが、効率は糖質に劣ります。脂肪の分解には多くの酸素が必要で、即効性に欠けるため、高強度の運動では糖質が主役になります。

脂肪燃焼を狙ったトレーニングがある一方で、ライド中のパフォーマンスや体調維持を考えるなら糖質補給が優先。これはロングライドでもヒルクライムでも共通です。

1-4. “糖が切れる”と何が起こるのか

糖質(グリコーゲン)が枯渇すると、体は筋肉中のたんぱく質を分解してアミノ酸をエネルギーに使いはじめます。つまり、補給を怠ると筋肉を削って走る状態に陥るのです。

それにより筋損傷が進み、疲労感や筋肉痛、免疫力の低下といった“回復の遅れ”が発生します。

このメカニズムを理解すると、ライド距離や強度に応じた補給(例:エナジージェルやスポーツようかん、CCDドリンク、そしてアミノ酸)を適切に組み合わせていく重要性が見えてきます。

実際、第5章で紹介する距離別・時間軸補給セットでは、こうした仕組みに基づいて組み合わせを構成しています。

2. 補給を怠ると起こる3つの問題:その場・翌日・長期的視点から

2-1. その場で起こる問題:パフォーマンス低下とハンガーノック

ライド中に糖質補給を怠ると、まず表れるのがパフォーマンスの急低下です。脚が急に重くなったり、思考がぼんやりしたりするのは、脳と筋肉が燃料切れを起こしているサイン。

これが進行すると「ハンガーノック(低血糖症状)」に陥り、吐き気や寒気、脱力感で走行不能になるケースもあります。

このリスクは、距離やスピードに関係なくすべてのサイクリストに存在します。だからこそ、早め早めの小まめな補給が重要なのです。

2-2. 翌日に起こる問題:疲労感・筋肉痛の残り方が違う

走行中に問題がなくても、補給不足は翌日以降に疲れや筋肉痛として現れます。

糖質が足りないまま走ると、身体は筋肉を分解してエネルギーを確保しようとするため、筋繊維の損傷が深まり、回復に時間がかかるようになります。

「軽く50km走っただけなのに、なんかダルい」「よく寝たはずなのに朝がつらい」——そんな経験がある方は、ライド中や直後の補給を見直してみると、驚くほど違いが出るかもしれません。

2-3. 【ダイエット視点での補給軽視リスク】

補給を控えれば痩せられる——そう思って、糖質を減らしすぎてしまうのは危険です。補給不足で筋肉の分解が進むと、代謝が落ちて太りやすい体質になってしまうことも。

また、糖質が足りない状態ではライドの強度も維持できず、脂肪燃焼効率も下がるという研究報告もあります。効率的な脂肪燃焼には、ある程度の運動強度が必要。そのためにも、必要最低限の補給はむしろ不可欠です。

2-4. 長期的に起こる問題:免疫力の低下と慢性疲労

毎回のライドで「何となく」で補給を済ませていると、筋肉や内臓への負担がジワジワ蓄積していきます。

これが進むと、疲労感が抜けなくなったり、風邪をひきやすくなったり、やる気が出ないなど、免疫力や生活の質にも悪影響が及ぶ可能性があります。

特にホビーライダーにとっては、週末ライドの疲労を週明けに持ち越すことが仕事や家事にも影響するので、「ちゃんと食べて走る・すぐ回復させる」サイクルがとても大切です。

このようなトラブルを防ぐためにも、「いつ・何を・どれだけ補給するか」をライド距離に応じて可視化しておくことが、結果的にパフォーマンスと健康の両面を支えてくれます。

次章では、その全体像とタイミングについて、わかりやすく整理していきます。

3. 補給戦略の全体像:ライド前・中・後で“何を・いつ・どれだけ”摂るべきか

3-1. 補給を意識すべきライドの基準とは?

「どのくらい走る人から補給を意識すればいいの?」という疑問はよく聞かれます。

目安としては「90分以上 or 30km以上」のライドから、糖質補給を積極的に考える必要があります。これは、運動時間に対する糖の消費量が、体内のグリコーゲン貯蔵量を超えるリスクが高まるラインだからです。

| ライド時間 | 距離の目安 | 補給の必要性 |

|---|---|---|

| 〜60分 | 〜20km | 水分補給で十分。朝食抜きなら注意。 |

| 60〜90分 | 20〜30km | 軽い糖質補給を検討。疲れを無駄に残さないことを意識。 |

| 90分以上 | 30km以上 | 糖質補給を積極的に準備すべき。 |

| 2時間半以上 | 50km〜 | 距離別・補給セットによる計画的な戦略を。 |

このように、「30kmから補給が必要」とする補給食セットの提案は、体内エネルギーの消耗メカニズムに裏付けられています。

3-2. 補給の基本原則:「足りなくなる前に、ちょっとずつ」

補給は、「お腹が空いたから食べる」「バテてからジェルを取る」という後手の対応では意味がありません。

足りなくなる前に、ちょっとずつ摂ることが鉄則です。

推奨される糖質摂取量の目安は、1時間あたり30〜60g(=約120〜240kcal)です[Science in Sport]。

運動強度が高いほど、吸収の速いジェルやドリンクの活用が重要になり、長時間ライドでは“補給の計画性”がコンディション維持の鍵を握ります。

3-3. ライド前:エネルギーの“貯金”を忘れずに

出発の2〜3時間前には、炭水化物中心+消化の良い食事をしっかりとっておきましょう。

- おすすめ:ごはん+卵、バナナ、甘酒、トースト+チーズ など

さらに、出発30分前にはようかんやジェルなど即効性の高い糖質を1本加えておくと、走り始めからのエネルギー不足を防げます。

3-4. ライド中:時間を区切った“小まめな分割補給”を

「喉が乾く前に水を飲む」のと同様に、「力が出なくなる前にエネルギーを入れる」感覚が大切です。

| タイミング | 目安糖質量 | 例 |

|---|---|---|

| スタート30分前 | 15〜20g | バナナ、スポーツようかん |

| 走行中(30〜60分ごと) | 20〜40g | CCDドリンク、ジェル、ようかん |

3-5. 【ダイエット中の注意点】

「脂肪を燃やしたいから補給は控えめに…」という気持ちはよくわかりますが、補給を我慢して運動強度が下がってしまっては本末転倒。

脂肪を効率よく燃やすには、ある程度の心拍数とペースを維持することが重要。そのために必要なだけのエネルギー(糖質)を補うことは、“脂肪燃焼効率を高めるための燃料”と捉えるべきです。

3-6. ライド後:30分以内の“回復ゴールデンタイム”

運動後30分は、筋肉が最も栄養を吸収しやすい時間帯。このときに糖質+アミノ酸(またはたんぱく質)をセットで摂ることで、筋分解を抑え、翌日の疲れを残しにくくなります。

- 例:アミノダイレクト5500、スーパーメダリスト9000、プロテイン+バナナ

ホビーライダーが回復軽視で失敗しやすいのがこのタイミングです。軽視されがちですが、この“ライド後の1本”が疲労度に大きく影響します。

「補給は走っているときだけ」の認識を変え、「出発前から回復までがワンセット」だという理解が、健康的なサイクリングライフへの第一歩です。

4. リアル補給食ガイド:実際に使えるアイテムと活用のコツ

補給の考え方がわかったら、次は「実際に何を選べばいいのか?」という疑問が出てくるはずです。

ここでは、ライド中やライド後に実際に使いやすい補給食品をタイプ別にご紹介します。

なお、これらのアイテムはすべて第5章で紹介する補給セットの構成にも含まれています。

4-1. 即効性を求めるなら「エナジージェル」

吸収が早く、携帯しやすいエナジージェルは、ライド中の集中力が切れるタイミングや登坂前など「ここ一番」のシーンにぴったり。

メダリスト エナジージェル(購入はこちら)はコンパクトながら約110kcal前後の糖質が含まれ、短時間でのエネルギー補給に適しています。

走行開始から30〜60分後、疲れを感じる前の“予防補給”として使いましょう。

4-2. 満足感と腹持ちなら「ようかん」

エネルギーの持続性や胃への優しさ、そして味を重視したい方には、井村屋 スポーツようかん(購入はこちら)がおすすめ。

ゆるポタやロングライドの中盤、あるいは補給ポイントでの休憩時に効果的です。

ようかんは糖質約20〜25g前後を含み、自然な甘さと食べやすさで支持されています。

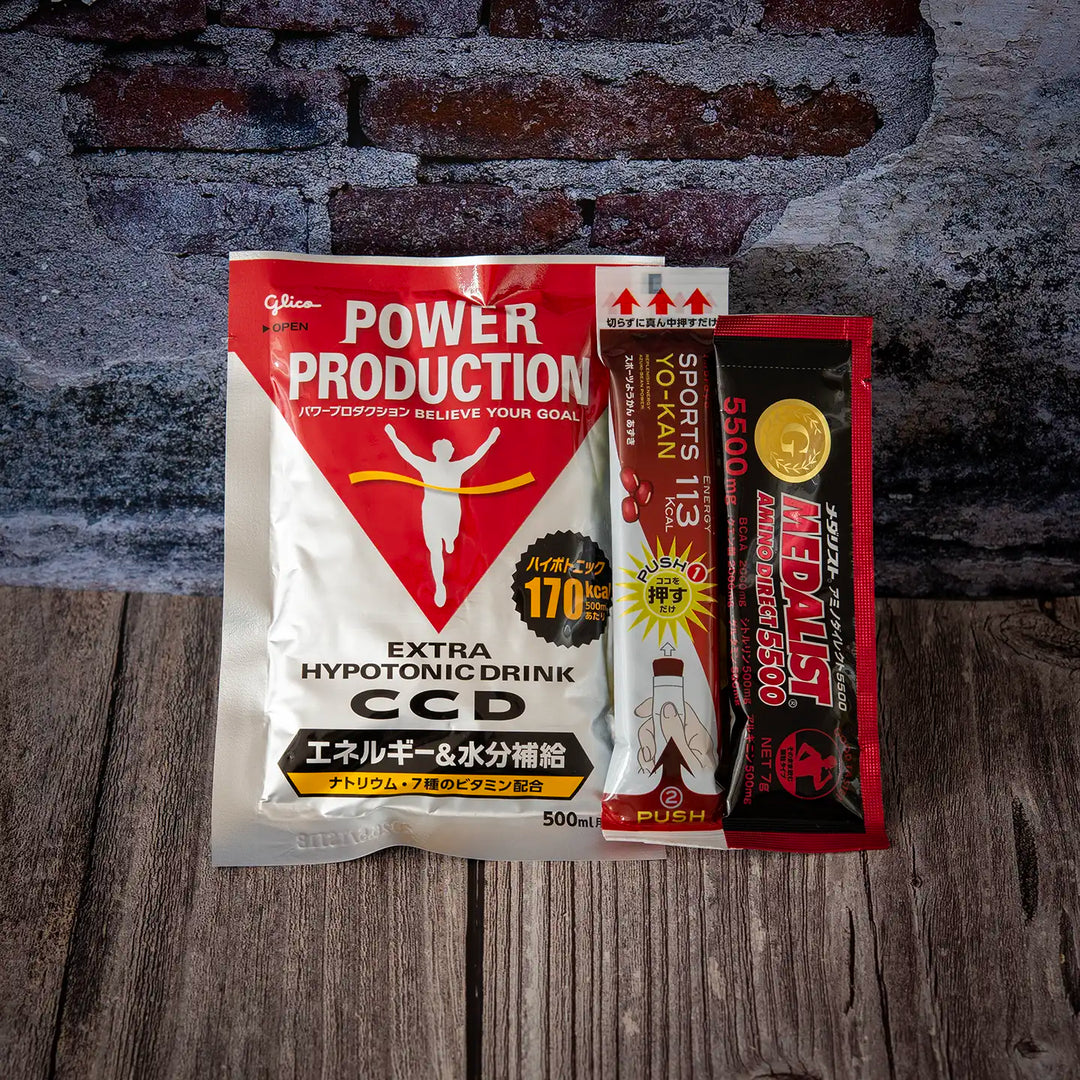

4-3. 水分と糖を同時に摂るなら「スポーツドリンク」

特に夏場や長距離ライドでは、ボトルの中身も補給戦略に組み込むべきです。

グリコ CCDドリンク(購入はこちら)は、吸収性の高い糖質設計と電解質のバランスに優れ、エネルギー+水分+ミネラルを一気に補える優秀アイテムです。

1本(500ml)で約150kcal前後のエネルギーが摂取できるため、持続的なペース維持に貢献します。

4-4. 胃に優しく自然派志向なら「干し芋」や「おにぎり」も◎

補給に慣れていない方や、市販の補給食が重たく感じる方には、自然な食品もおすすめです。

おにぎり、バナナ、干し芋などは血糖値の急上昇を避けつつ、持続的なエネルギー供給が可能です。

脂肪燃焼を意識する人にとっても、安定した血糖値の維持は重要。ペースを維持しやすくなり、脂質代謝を促進しやすい体内環境が整います。

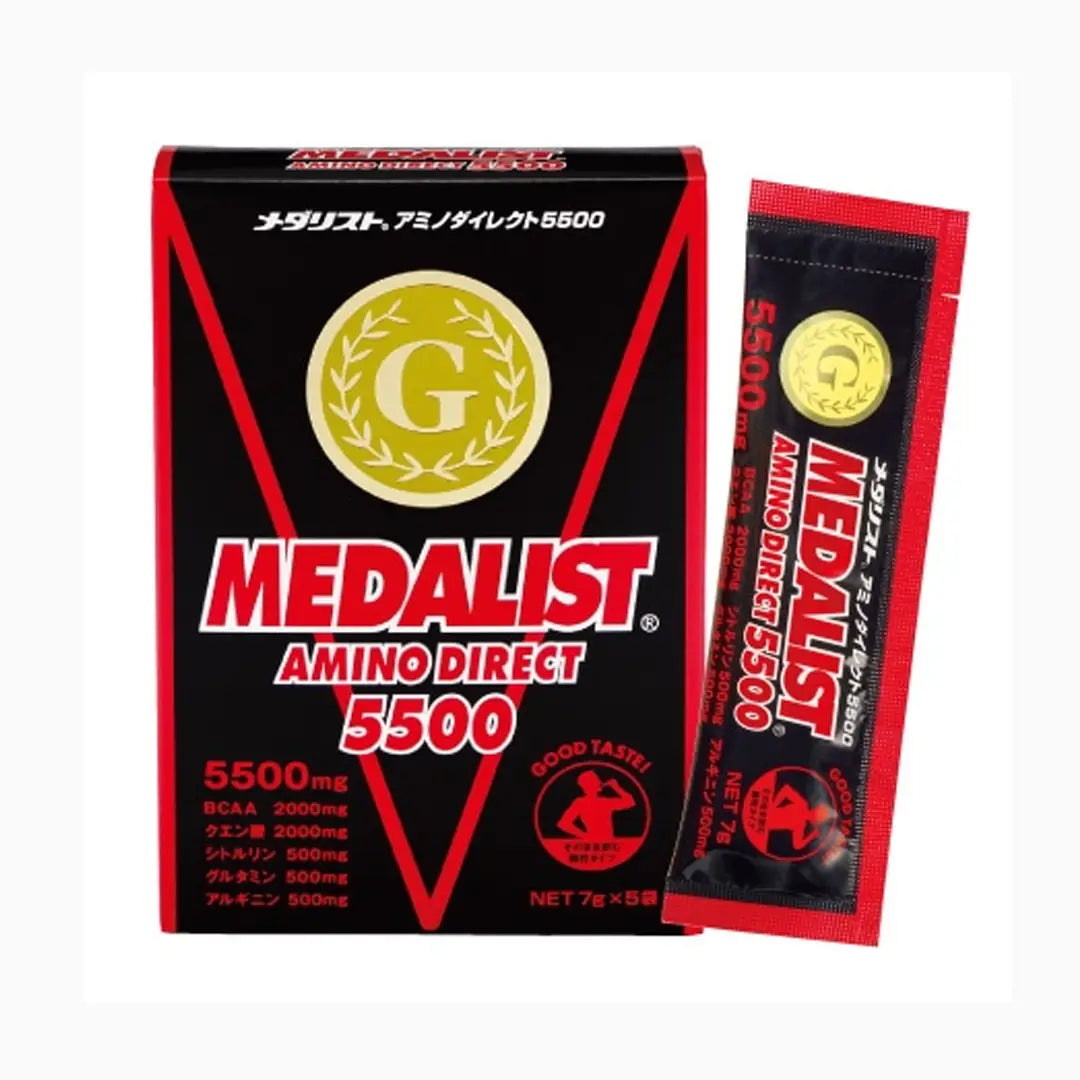

4-5. 回復を最優先したい人に「アミノ酸系サプリ」

ライド後の疲れを次の日に持ち越したくない方には、メダリストアミノダイレクト5500やスーパーメダリスト9000といった、回復重視のアミノ酸系サプリメントが特におすすめです。

これらにはBCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)やアルギニン、グルタミンといった、筋肉の分解を防ぎ、修復を促すアミノ酸が高濃度で配合されています。

| 項目 | スーパーメダリスト9000 | アミノダイレクト5500 |

|---|---|---|

| 主な用途 | 筋肉の修復と 疲労回復を最重視 |

軽〜中負荷ライド後の 回復サポート |

| BCAA量 | 4,000mg | 2,016mg |

| クエン酸 | 3,000mg | 2,027mg |

| 特徴 | HMB(筋肉修復)・カフェイン・オルニチン(疲労回復)配合。 本格回復用パワードリンク。 |

顆粒タイプで携帯性◎ 水なしでもOK |

| 推奨シーン | 100km超やヒルクライム含む50km走行後 ハードトレーニング後 |

30〜50kmライド後 日常の疲労回復にも |

つまり、「がっつり走った後はスーパーメダリスト9000」「軽〜中強度ならアミノダイレクト5500」という使い分けが効果的です。

特に体重管理をしている方や、翌日の仕事に疲れを持ち越したくない方には、ライド後すぐのアミノ酸補給が筋肉量を守り、基礎代謝を維持するカギになります。

これらのアイテムは、次章で紹介する「距離別・補給セット(朝〜ライド後)」にも組み込まれているので、参考にしながら自分に合ったパターンを見つけてみてください。

5. 回復の質を変える!ライド後の食事と栄養摂取戦略

5-1. 回復は「明日からの日常」への準備

ライドが終わった瞬間から、身体はすでに「回復モード」に入っています。だからこそ、第3-6章で紹介した“補給戦略”のゴール地点である「回復パート」は、特に重要なフェーズになります。

大切なのは「糖質+たんぱく質」のセット摂取。糖質は消費したエネルギーの補填、たんぱく質は傷ついた筋繊維の修復に必要不可欠です。

理想的な比率は糖質:たんぱく質=3:1とされています[Ivy et al., 2008]。

5-2. ゴールデンタイムを逃さない

ライド直後30分間は、筋肉がもっとも栄養を取り込みやすい「ゴールデンタイム」と呼ばれる重要な回復フェーズ。このタイミングに適切な補給を行うことで、回復のスピードと質が大きく変わります。

特にこのタイミングでは、糖質+アミノ酸(またはたんぱく質)のセットが推奨されており、補給食を活用すれば効率よく摂取できます。

- スーパーメダリスト9000:糖質・クエン酸・BCAA・HMBなどを高配合。ハードなライド後の全力回復に最適。

- アミノダイレクト5500:水なしで摂取できる高機能アミノ酸サプリ。軽〜中負荷ライド後の“簡易リカバリー”に。

「食事がすぐ取れない」「移動中ですぐ補給したい」という方にも、これらのサプリは手軽で効果的な選択肢となります。

もちろん、補給食と一緒に食事が取れる場合は以下のような組み合わせもおすすめです:

- スポーツようかん+スーパーメダリスト9000

- アミノダイレクト5500+バナナ

- ようかん+プロテインドリンク

ダイエット中の方にとっても、BCAAやたんぱく質の補給は筋肉量を守り、基礎代謝の維持に不可欠です。糖質を適度に組み合わせることでインスリン感受性が高まり、次の食事での脂肪合成を抑える効果もあります。

“しっかり走ったら、しっかり補う”——これが翌朝の軽さ、ひいては太りにくい体を作る秘訣です。

5-3. 回復に役立つ+α栄養素

以下のような栄養素も、疲労回復や代謝サポートを助けてくれます:

- ビタミンB群:糖質や脂質の代謝を促進

- マグネシウム:筋肉のけいれん予防、神経の調整

- クエン酸:乳酸の代謝を助け、疲労物質の排出をサポート

- オメガ3脂肪酸:筋肉の炎症を抑える作用

サプリメントも活用できますが、できる限り普段の食事から自然に摂るのが理想的です。

6. 距離別おすすめ補給セット(朝食〜回復まで)

ここまで補給の基本やアイテムについて学んできましたが、「実際どれをどのくらい準備すればいいの?」という声に応えるため、ライドの距離ごとに“朝食から回復まで”の補給戦略をわかりやすく整理したガイドを用意しました。

登坂が多い・ペースが速いなど、運動強度が高くなる場合は、CCDドリンク・ジェル・ようかんをそれぞれ1本ずつ追加するのがおすすめです。

| 距離 | 朝食(2〜3時間前) | ライド直前 | ライド中 | 昼食 | ライド後 |

|---|---|---|---|---|---|

| 30km | トースト+卵+バナナ | スポーツようかん ×1 | CCDドリンク ×1 | ― | アミノダイレクト5500 + スポーツようかん ×1 |

| 50km | ご飯+味噌汁+果物 | アミノダイレクト5500 | スポーツようかん + ジェル + CCD | おにぎり+サラダチキン | スーパーメダリスト9000 + おにぎり or バナナ |

| 100km | 和定食+バナナ | アミノダイレクト5500 + ようかん | ジェル ×2 + ようかん ×2 + CCD ×2 | パスタ+卵 or 鶏肉 | スーパーメダリスト9000 + プロテインドリンク + フルーツ |

ライド後は、アミノ酸やたんぱく質に加えて、糖質の摂取も重要です。

糖質があることでグリコーゲンの再合成が進み、インスリンの働きによりアミノ酸の吸収も高まります。

疲労を残さず、代謝を落とさない回復のために、「糖+アミノ酸」の組み合わせを意識しましょう。

6-1. 30km おすすめセット

6-2. 50km おすすめセット

6-3. 100km おすすめセット

CCD×2本で水分&糖質、ジェル&ようかんで持続的補給、ライド後はアミノ酸とスーパーメダリストで回復ゴールデンタイムを逃さない構成です。(商品ページはこちら)

7. 補給と疲労の関係:翌日に差がつく理由を科学的に読み解く

7-1. グリコーゲン枯渇と筋損傷の関係

運動中の主要なエネルギー源である「筋グリコーゲン」。これが枯渇すると、身体はエネルギーを得るために筋肉中のたんぱく質を分解し、アミノ酸をエネルギー源として使い始めます。

つまり、糖質不足はそのまま筋肉の分解=損傷の加速に直結します。

この状態が続くと、ライド中はもちろん、翌日以降の筋肉痛や倦怠感として体感されるようになります。

Hansenらの研究(2014)では、筋グリコーゲンの減少が代謝回復と心肺系のリカバリーを妨げることが示されており、「補給の質」がそのまま「回復の質」につながるといえます。

7-2. 糖質補給は「回復スイッチ」でもある

ライド後の糖質摂取は、単なるエネルギー補填だけではなく、「回復のスイッチを入れる行為」でもあります。

糖質が体内に入ると、インスリンの分泌が促されます。これにより筋細胞へのたんぱく質やアミノ酸の取り込みが加速され、筋修復やグリコーゲンの再合成が進みます。

補給セットに含まれているスポーツようかんやCCDドリンクは、この回復スイッチをオンにする働きがあり、アミノダイレクト5500やスーパーメダリスト9000と組み合わせることで、より効果的な回復が期待できます。

なお、体脂肪燃焼を目的にしている方も、ライド後の糖質を極端にカットすべきではありません。糖質を入れることでインスリン感受性が高まり、むしろ次の食事の血糖値上昇を抑える効果もあります。

7-2. 睡眠の質にも影響する「回復補給」

意外に見落とされがちなのが、補給と睡眠の関係です。

糖質が不足したまま眠りにつこうとすると、交感神経が優位になり、睡眠が浅くなったり中途覚醒しやすくなったりします。

逆に、適度な糖質を摂取しておくことで、セロトニンやメラトニンの生成が促進され、深い眠りと翌朝の回復感につながるのです。

ライド後に回復補給をしてから休息に入ることは、実は翌朝の脚の軽さにまで関わる重要なルーティン。

補給セットの締めとしてアミノ酸や糖質を取り入れることが、次の一日を軽やかに始めるカギになります。

8. 補給にまつわるよくある誤解とQ&A

Q1. 短距離ライドなら補給はいらない?

A:いいえ。距離が短くても、エネルギーの摂取状況や体調次第では補給が必要です。

特に朝食を抜いてのライドや、アップダウンのあるコースでは、30km程度でも血糖値の低下や集中力の低下が起こりやすくなります。

補給セットの中で紹介した「スポーツようかん+CCDドリンク」は、こうした“軽めのライドでも必要なエネルギー”をスマートに補える組み合わせです。

Q2. エナジージェルって“ガチ勢”が使うものでは?

A:いえ、むしろ初心者やホビーライダーこそ使ってほしいアイテムです。

エナジージェルは、失速や集中力低下を防ぐ“予防補給”として非常に優秀で、補給に不慣れな人ほど効果を実感しやすいものです。

たとえば、メダリストのエナジージェルは1本で約100kcal前後のエネルギー補給ができ、軽量・携帯性もバツグン。補給セットでも50km、100kmに盛り込んでおり、使いどころも明確です。

Q3. 胃が弱くて補給食が苦手…どうすれば?

A:ジェルが合わない方には、「スポーツようかん」や「干し芋」「おにぎり」といった自然素材系の補給食がぴったり。

補給セットにもこうしたアイテムを組み合わせています。甘さが優しく、ジェルよりゆっくり吸収されるので、胃に負担をかけずにエネルギー補給が可能です。

Q4. 冬と夏で補給って変えるべき?

A:はい。気温や発汗量に応じて補給戦略は変えるべきです。

夏は水分+電解質+糖質を意識したドリンク(例:CCDドリンク)が必須。

冬は水分摂取が疎かになりがちなので、ようかんやエネモチなどの固形物で糖質補給を意識しながら、適度な水分も忘れずに。

Q5. 補給しすぎると太る?

A:いいえ。ライド中の補給は運動中のエネルギー収支を保つためのものであり、太る原因にはなりません。

むしろ、補給不足で筋肉が分解されると基礎代謝が落ちるため、長期的には太りやすい体質につながるリスクもあります。

補給セットの構成は、距離と消費カロリーに合わせて「必要な分だけ」補うバランス重視。過不足なく設計されているので安心して取り入れてください。

Q6. 午前中だけの2時間くらいのライドでもアミノ酸って必要?

A:はい、回復の質を高めたいなら“必要”です。

「午前中にさくっと2時間ちょっと走って、昼には帰宅」というスタイルでも、筋肉には目に見えない小さな損傷が起きています。

アミノダイレクト5500のようなBCAA+アルギニンを含むアミノ酸補給は、こうした見えにくいダメージを早く修復し、午後・翌日に疲れを残さないために効果的です。

実際、おすすめ補給セットの30km構成でも、ライド後の1本としてアミノダイレクト5500を組み込んでいます。軽めライドでも“差が出る”要素になるはずです。午後は午後で楽しく過ごせるでしょう。

9. まとめと提言|補給は「スキル」であり「意識改革」である

サイクリングは自由で楽しいスポーツ。しかし、ライド中の快適さや安全性、そして翌日の体調までもが、補給の有無やタイミングによって大きく左右されるという事実は、まだ広く認知されているとは言えません。

本記事では、補給の基礎から、実際に使用する補給食、そして回復の戦略までを体系的にご紹介してきました。そしてその中で一貫してお伝えしてきたのが、「正しい補給こそが、疲れを残さず、サイクリングをもっと楽しむ鍵になる」ということです。

とくに第6章でご紹介したような、距離別・時間軸に基づいた補給セットは、まさにその“技術”を日常に落とし込むための実践ガイド。

何を・いつ・どれだけ摂るかをあらかじめイメージしておくことで、ライド中の判断力も高まり、失速やハンガーノック、そして翌日の疲労まで防げるようになります。

補給は、単なる“エネルギー補給”ではなく、パフォーマンスを引き出すための技術であり、身体と日常を守るための意識的な習慣でもあります。

「もっと快適に走りたい」「疲れを残したくない」「週末ライドを長く楽しみ続けたい」——そんな願いを叶えるために、今の自分に必要な補給食セットを選ぶことから始めてみてください。

出発前にバナナを1本。走行中にジェルを1本。ライド後にアミノ酸を1本。それだけでも、翌朝の身体はきっと変わっているはずです。

「補給って大げさかも…」という考えから、「補給があると違う!」という体感へ——その小さな変化が、あなたのサイクリングをもっと気持ちよく、そして長く支えてくれるはずです。

▶ おすすめ補給食セットはこちらからチェック参考文献(章別)

- Jeukendrup, A. E. (2004). Carbohydrate intake during exercise and performance. Nutrition, 20(7–8), 669–677.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900704001169

→ 炭水化物摂取が持久運動中のパフォーマンスに与える影響を総合的に解説。第1章1-1「糖の重要性」に関連。 - Nybo, L., et al. (2016). Muscle Glycogen Depletion Following 75-km of Cycling: A Controlled Trial. Frontiers in Physiology, 7, Article 431.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2016.00431/full

→ 長距離サイクリング後のグリコーゲン枯渇と筋損傷の関係を解説。第2章の筋肉疲労パートに引用。 - Science in Sport. (n.d.). Cycling Nutrition Guide.

https://www.scienceinsport.com/sports-nutrition/cycling-nutrition-guide

→ ライド時間に応じた糖質摂取戦略のガイドライン。第3章の補給量・タイミングの根拠に使用。 - 日本栄養・食糧学会(2023). 持久系自転車アスリートのための栄養戦略.

https://sndj-web.jp/news/002472.php

→ ケトジェニックや補給パターンを含む栄養戦略の包括的解説。補給タイミングの考え方に影響。 - Thomas, D. T., et al. (2021). Nutrition and indoor cycling: A cross-sectional analysis of carbohydrate intake for online racing and training. British Journal of Nutrition.

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/nutrition-and-indoor-cycling-a-crosssectional-analysis-of-carbohydrate-intake-for-online-racing-and-training/A3824429053A86F0E030627E69F34BC2

→ 室内サイクリングにおける糖質摂取の実態を分析した研究。補給食品選びの参考に。 - Ivy, J. L., et al. (2008). Recovery from a cycling time trial is enhanced with carbohydrate-protein supplementation. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5(1), 24.

https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-5-24

→ 炭水化物+たんぱく質の併用摂取が回復に与える影響を検証した研究。第5章の栄養戦略に引用。 - Hansen, J., et al. (2014). The effect of glycogen reduction on cardiorespiratory and metabolic recovery. European Journal of Applied Physiology, 114(11), 2255–2267.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-014-3094-4

→ グリコーゲン枯渇が回復プロセスに与える影響を検証した研究。第7章全体に活用。 - 森山直人 他(2023). 間欠的自転車運動直後の糖質-タンパク質混合サプリメント摂取が疲労回復に及ぼす影響. トレーニング科学, 23(2), 135–143.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/trainings/23/2/23_135/_article/-char/ja/

→ 日本発の研究で、糖質+たんぱく質サプリが回復に及ぼす影響を実証。国内データとして信頼性あり。 - TrainerRoad. (n.d.). Cycling Nutrition: Everything You Need To Know.

https://www.trainerroad.com/blog/cycling-nutrition-everything-you-need-to-know

→ 初心者にも分かりやすく補給戦略をまとめた記事。誤解を解くQ&Aセクションに活用。 - Gomez-Cabrera, M. C., et al. (2024). Nutritional Ergogenic Aids in Cycling: A Systematic Review. Nutrients, 16(11), 1768.

https://www.mdpi.com/2072-6643/16/11/1768

→ サイクリングにおける栄養補助食品の効果とリスクを網羅的にまとめた系統的レビュー。総括に引用。